Todos tenemos alguien en la vida a quien admiramos. A veces lo reconocemos en secreto o, bien, lo aceptamos abiertamente y lo convertimos en estandarte de nuestra existencia. Inspirarnos es un acto tan profundamente humano como respirar. El bebé aprende casi simultáneamente a reconocer a su madre y a admirarla. La empieza a amar por el poder que ella tiene de quitarle el dolor del hambre, del frío y de las rozaduras de su piel tierna. El amor y la admiración lo tranquilizan tanto como los cuidados físicos.

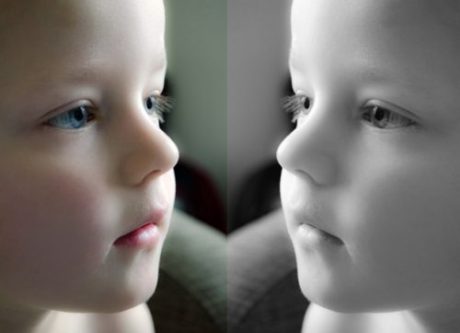

Estos sentimientos ponen la primera parte de un existir tranquilo y seguro, la segunda, es susceptible de construirse, si la madre lo contempla a él también con amor y alegría. Es entonces cuando nace el pensamiento mágico en el infante, quien descubre que con su sonrisa o su llanto logra cosas tan formidables como desaparecer la angustia, ser abrazado, reconfortado y acceder a un estado de plenitud. Adquiere así su primera y magnífica huella de poder.

Se podría afirmar que nacemos psicológicamente admirando y siendo admirados. Pero ¿qué ocurre si esa impronta y su desarrollo en las etapas posteriores de la vida fueron interrumpidos o atrofiados por sucesos posteriores? Hay investigaciones que demuestran que cuando las personas e, incluso, los animales experimentan fuertes sucesos negativos e incontrolables aprenden a sentirse indefensos y a resignarse. Se construye en su mente la creencia de que no tienen poder. La voluntad se paraliza porque el esfuerzo pierde todo valor y caen en un abandono que los desconecta de la vida. Adquieren un mal que en psicología se llama “indefensión aprendida”.

Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la autoestima. Dice Walter Riso, “uno de los cuatro pilares de la autoestima es la percepción de autoeficacia”, la confianza que adquiere una persona en sus propias capacidades y yo agregaría, el gozo por ejercerlas, por ponerlas a prueba y por transformar el mundo con ellas. Sentirnos auto eficaces es una forma de felicidad; significa la transferencia de ese amor con que fuimos nutridos y admirados hacia nuestro propio ser.

¿Qué tan sana está nuestra autoestima? Una manera de reconocerlo es observando cómo se comporta nuestro sentimiento de autoeficacia frente las frustraciones, los obstáculos y muy especialmente frente a la “monotonía”. Hago hincapié en este último elemento porque es obvio que, cuando una persona supera grandes retos, posee una enorme voluntad. Pero la voluntad no sólo se mide en esas ocasiones tan llamativas. Más aún, su verdadera prueba podría ser el mantenimiento de un empeño a pesar de la uniformidad de los días en que parece que “nada” ocurre.

La gente que admiramos, esos “héroes” que tienen éxito en algún área de la vida no son tan diferentes a nosotros como pudiéramos imaginar. Quizá tengan algunas habilidades más desarrolladas o sus circunstancias sean más favorables o perores que las nuestras y eso los encumbra a nuestros ojos, pero lo que tenemos en común es que nadie, ni ellos, podemos escapar de la rutina.

En el paso de los días comunes la autoeficacia nos sostiene con la confianza de llegar a algo que anhelamos. Ésta es la auténtica base de la disciplina. Si disfrutamos nuestra capacidad, haremos de cada paso un placer y un autorreconocimiento: un acto de afecto profundo hacia nosotros mismos sin importar tanto el resultado. Nos admiraremos por nuestra participación en el “pequeño” juego de la vida diaria. Y eso querrá decir que, como el bebé que saborea la admiración de ida y vuelta, estamos en condiciones de experimentar la confianza en su doble fuente: hacia nosotros y hacia la vida misma. Entonces, la constancia y la paciencia se vuelven nuestras aliadas. Mientras esperamos el desenlace del partido, una parte de él ya la tenemos ganada y eso se llama autoestima.